朝、少し眠いです。やはり11時過ぎまで起きてるときついですね。

とりま、出勤。トドリストをつくって優先順尾を考えます。まずは赤点課題か。

てことで、立番が終わったら課題作成。例年は日付を変えるだけですが、なんか今年は違う気がして、マジメにつくってみました。こんなことやってるから時間が足りなくなるんですよね。

3時間目は授業。ターゲットにしてる子がなんかピリッとしません。まぁこの時期やる気は起こらんわな。てか、授業前にしんどそうな表情をしてたから、たぶんいろいろあったんだろうな。

授業が終わったら、金曜日の出張のデータ集めです。担任さんがみんな授業のない時間で助かりました。集めたデータをファイルに書き込んで、資料作成終了。まぁでも、大量のプリントをつくらなきゃならんことに変わりはないです。

と、今日の夜にあるおべんきょ会の資料が送られてきたので、読みましょう。うーん、次のタスクはこれかな。でも、とてもではないけど、文章化できるところまで落とし込めてません。メモで許してもらいましょう。

基本的に、わたしは「まとめ」を担当させてもらうので、「前」がある程度固まってこないと書けません。で、ペーパーを読むだけではまだわからない。てか、変わるしね。まぁでも、とっかかりをメモするのは悪いことではありません。不完全ではあるけど、メモができたところで送りますか。

お次は「校正」です。あと4行へつらなきゃなりません。どこを消す?ここか!バッサリ削ったらちょうどになりました。やれやれ。

放課後、掃除カントクから帰ってきたら、気になる子が小部屋で担任さんと話してます。どうしようかと思ったけど、なんとなく部屋に入れてもらって、担任さんが掃除チェックに行った間隙を縫って、少し話を聞かせてもらうなど。

ええ子やなぁ。

たしかに「手のかからない子」は「いい子」ではあるけど、「手のかかる子」というか、ザラつきがある子は「ええ子」です。

よく「高校だけが人生じゃない」という教員がいます。もちろんそれはそのとおりです。が、本当にその子にやれるだけのことをやって出てきた言葉なのか。というよりも、すべての教員は高校どころか大学を卒業しています。もちろん「友だちに中卒がいる」という人もいるでしょうね。でもそれって「部落の友だちがいる」のと、さほど変わらない。その子の置かれた状況はわからない。

まぁそういう教員からしたら、わたしは甘いんだろうな。さらに言うと、担任でも何でもないので「ガッツリかかわってないのに、何を言ってる」と思われるでしょうね。まぁ、それはそうなんだけど、わたしのアクションはわかりにくいし、なにより「話を聞く」タイプなんで、沈黙が入る。そうすると、「話をする」タイプの教員が割り込んできて、なにもできなくなるってのがあるんですけどね。

てことで、職員会議。見事に定時に終わってもらったおかげで、いつもの時間に退勤できました。が、電車は安定の遅延です。とにかく家にたどり着いて、zoomを立ち上げて「4人のおべんきょ会」です。

今回のディスカッションで、なんとなく自分の役まわりがわかってきたかな。まぁ途中エキサイトしてしまったけど、もうしわけなかったです。まぁ、ここは読んでないだろうけどね(笑)。

なんか、マトリクスがつくれないかなぁ。ただ、そんなことを考えるのは、今週いっぱいかな。それ以降は書籍化に全力を投入しなければ。なので、次の「おべんきょ会」もメモで許してもらいました。

さてと。2時間半はきつかった。あとはビールでクールダウンですね。

カテゴリー: 考え

ハード

今日の午前は第2のふるさとで会議です。会議用の資料をリュックに詰めて登山です。なんでこんな山の上に役場をつくるんだろう。まぁ土地があるからか。

てことで、無事会場に到着。まもなく会議がはじまりました。

今日のテーマは各校の人権教育の状況の報告です。なぜかトップバッターに指名されました。マジか。てことで、長々と説明。いや、長く説明したいわけじゃなくて、説明したら長くなるってことです。

ひと通り説明が終わって、質疑応答とか意見交流とか。が、なぜか「車椅子体験」へのこだわりを持つ人がおられたり。うーん、あまり好きではない。いや、車椅子体験そのものがどうというよりも、それだけの労力をかけて得られるものがそれに見合うかというと、そんなにはならない気がします。てか、子どもたちの意識は「車椅子」にいって、「地面」にいかない可能性が高い気がします。それでは意味がない。それなら、わざわざ体験させるよりも、講演や、教員の体験談でいい。あるいはひとり体験させて、それをもとにディスカッションでいい。

まぁそんな中から「思いやりとか優しさは道徳で。人権は社会の構造」を力説してしまいました。すると、先輩から

「今日はえらいハードやな」

と指摘されてしまいました。なのでしかたない。

「法務省が「性的マイノリティへの偏見や差別をなくしましょう」と書いてるけど、一番差別してるのは政府でしょう。だって、同性婚も認めないし、性別変更もハードルを設けようとする。どの口が「偏見や差別をなくしましょう」って言うねんと思います」

と口走ってしまいました。すると

「ハードは嫌われるで」

とのお言葉。まぁそれは先輩がその路線だっからですけどね。

たしかに「優しさや思いやり」が不要とは言いません。が、そこからスタートして、そこにとどまるのか。それとも「ハード」からスタートして、そこも大切と考えるのか。そこには大きな違いがあります。わたしはできれば後者でいたい。

そんな会議をやって、ガッコへ。

今日のタスクは、読まなきゃならないレポートの読破です。まずは40人ばっかのレポートを読破。点をつけます。しかし、どうもAI疑いのレポートがありますね。脳みそが理解を放棄します。さらに60人ばっかのレポートを読破。これも点をつけます。ちなみにこちらは肉筆なのでAIが入るスキはありません。

そうだ、金曜日の会議の準備をしなくちゃ。データをもらってきて入力。気がつくと、定時間近です。疲れたな。

と、4人のおべんきょ会のMLの投稿に気づきました。なになに、「高校教員の転機」にかかわるレポート?おもしろい。

帰りの電車はずっと読んでました。これ、たしかに使えるな。しかし、おべんきょ会、明日か。ペーパーつくれるかなぁ。

あ、赤点課題をつくらなきゃ(;_;)。今週もハードやな。

まぁとにかく帰ってビールを呑んでクールダウンしましょう。

全部M科が悪い

キャンプから開けた翌日、たいてい倒れてますが、今日は比較的楽ですね。バス2台で行くようになって打ち上げがなくなったことと、昨日は早く寝たことと、パートナーがヘッドをしてくれたのが主たる理由でしょうね。

てことで、朝は猫の額です。

気温は高くないけど湿度が高いです。なんか、例年よりも高い気がするのは、気のせいかなぁ。

さてと。今日のタスクは3つ。まずは校正その1です。金曜日が〆切だったけど、できませんでした。ちなみに、校正点はそんなにはありません。が、「説明文を」と言われて、少しとまってしまいました。注釈でいいのかなぁ。地の文だと、それはそれでめんどくさいです。まぁとにかくエイっとやって、封筒に詰めてしまいました。

そして校正その2です。こちらは丸1ページダイエットしなきゃなりません。どうしよう。作文をひとつ削れば簡単だけど、それは本末転倒です。なので、ムダな表現を探して、よりコンパクトな表現にすべく努力しましょう。

途中、JASEのニュースレターの配信のメールが来て、少し寂しかったり。まぁでも、毎月書くことのプレッシャーはハンパなかったし、今仕事がまわってるのは、連載がなくなったおかげかもしれません。またそのうち書く機会がもらえたらうれしいけど、何を書くんだろう(笑)。

なんだかんだがんばって、あと4行まで来たので、いったん中断。筋トレしましょうか。なにせ、体重が大幅にオーバーしてます。考えてみたら、金曜日の夜にマダンセンターで王将の餃子をたべたところからスタートしてます。

筋トレを終えたら出発準備です。今日は「国民の休日[1]このネーミングはきらいだけど、しかたない」だけど、夜の仕事があります。

この間、2年生に

「あのな、大学は半期で15回授業をしなきゃならんってなったんだよ。かつてはその中に試験を入れてもよかったんだけど、いまはいれられなくなって、15回+試験になったねん。で、4月8日から7月22日まで休日をのけて数えると13回しかないねん。ということは、2回は休日に授業しなきゃならんってことね。で、君たちは大学に進学するってことになってるから、月曜日の授業はそうなるよ。これ、誰得?学生は違うよね。教員も違うよね。誰も得してない。結局、月曜日の休日が多いことを計算に入れずに、机の上で制度設計したM科が悪いってことですよ」

って言ったけど、マジでめんどくさいだけです。

で、夜の仕事場に到着したら事務の方もおられます。

「国民の休日とは?」

と互いに不幸を呪ってから、授業です。

今日は松高の「課題研究」の動画です。2年前と同様に、松高の歴史とかとりくみをざっと説明して、動画の開始です。

しかし、最近の学生さんはPCを開かれますね。キーボード打ってるので、明らかに内職してる感じです。さすがに

「PCは閉じましょうか」

と言ってしまいました。PC打ちながらでは伝わらないことがありますよ。さすがに学生さん、わかってくれました。

てことで、動画を視聴して、気づいたことをひとことずつコメントして、終了。

しかし、こんな日に授業だから全員は来ません。もったいない。ぜんぶM科が悪いです。ちなみに、次回は補充の日です。もっと人は来ないだろうな。ぜんぶM科が悪いです。

とにかく帰ってビールを飲もう。

footnotes

| ↑1 | このネーミングはきらいだけど、しかたない |

|---|

理想と現実

朝、猛烈に眠いです。まぁしかたない。

今日は試験2日目にして、唯一カントクできる日です。なので、当然のことながらカントクがつまります。まぁでも楽なクラスをカントクさせてくれて、ありがたい。しかし、瞬間目を閉じたら寝そうになって、ヤバイです。

そして3時間目に担当科目の試験があります。どうなることやら。

てことで、昼過ぎにテストが手に入りました。とりま、おべんと食べて体制を整えます。そして採点の祭典に突入です。

まずは第1観点の採点から。ふうむ。貧富の差が激しいですね。と、ここで大あくびが出てしまい、これはいかんなと、しばし休憩。少し横になったら楽になったので、ここから一気に採点をしました。

まぁこんなもんか…。

あとはノートチェックとか第3観点の準備とかをして、退勤。

京都駅から向かうは「ちょぼやき会」の会場です。しかし眠いです。途中のコンビニで、とうとう手を出してしまいました。

うまいなぁ。けど、量が多いなぁ。でも、カフェインによる「元気の前借り」ではないから、あとが楽なはずです。

てことで、ちょぼやき会。今回は前回の続きです。

内容は…。マニアックです。が、おもしろい。

壬申戸籍のあと、明治19年の戸籍ができたけど、身分が載っていたと。で、それをのちにホワイトで消したと。さらに、戸籍の閲覧ができなくなることで、続柄をたどるのが困難になった。そこで土地に着目されることになった。

まぁそんな話から、裁判の話へと移行していきます。が、いろいろビミョーです。結局、包括的差別禁止法がないので、各論でいくしかない。さらに裁判は「個人単位」になるので、ますますパッチワークのようになる。

最後は「どうしたらいい?」と投げかけられました。

本来は「部落?そうですがなにか?」と言える社会をつくらなきゃならんし、カミングアウトできる社会をつくらなきゃならない。でも、裁判はそれとは真逆の方向に行かざるを得ない。どうしたものかなぁ。

みんなでもやもやしながら、「酔心」へ。ここで、飲んで食べてしゃべって。でも、10時になったのでおひらきにしましょう。眠い。帰れるんだろうか。

エンディングへ向かう

昨日から明けての月曜日です。まぁでも、昨日はおとなしかったから、今朝はずいぶん楽ですね。日曜日の呑み会はほんとにダメージを与えますね。

で、出勤。ここから授業だらけの1日がはじまります。

ただ、今日の授業の「入り」は決めてます。

「みなさん、昨日はなんの日ですかー?」

「…」

「ヒントです。日本の中で、ある県民だけは、誰もが一発で答えられます」

「沖縄…?」

「そうです。「慰霊の日」です」

ここから地図を使って説明。

アメリカ軍は比謝川から上陸してね、南へ向かいました。北谷の飛行場に達したときに、本土から「守れ」と指令が来てね。負けるとわかってたけど戦闘しなきゃならず、たくさんの犠牲が出た。ここに嘉数高台というのがあってね。ここはもともと拝所だった。ここも高台の形が変わるほどの激戦があった。さらにシュガーローフというところがあって、ここではアメリカ軍もすごい犠牲者が出た。アメリカ兵が死ぬ。その死体の上を乗り越えてやってくる。そして、ここも落ちる。そしてアメリカ軍は首里城に向かう。ここに司令部があったんだよね。ただ、牛島という司令官はここから逃げるんだけど、最終的に割腹自殺をする。それが6月23日です。この日をもって、組織的な戦闘は終わった。だから「慰霊の日」になってる。でもね。組織的な戦闘は終わったけど、戦いは続いた。そこで多くの民間人が犠牲になった。沖縄の人々の1/4が亡くなった。

じゃ、なぜ沖縄で地上戦があったか。それは「時間稼ぎ」だった。そういう意味では、本土は沖縄を捨てた。じゃ、なぜ捨ててもいいと思ったか。それは、もともと沖縄は「琉球王国」という別の国で、そこを植民地支配したからなんだよね。

そして、今も「基地負担」という形で「捨てて」いる。

君たちが行った(行く)伊江島でも激しい戦闘があって、たくさんの人が亡くなった。君たちが楽しんだ(楽しむ)その場所で人が死んだ。そういう場所です。そして、今も大きな基地がある。

沖縄に行く時、そういうことを知っていくのと知らずに行くのとは大きな違いがある。例えば民泊した時に、おじいやおばあに「激しい戦闘があったんですね」のひとことが言えるかどうか。そのひとことを言えたら、またひとつつながりが変わる。

そういうことを知ってほしい。

じゃ、面積か。あてるよ。

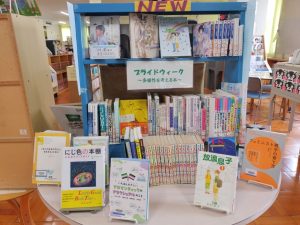

1・2と連続授業をしてひと息。そうだ!レインボー・ウィークでした。掲示板を見に行こう。

図書室も見なきゃ。

これから展示が増えていくんだとか。

昼休みにはESSによるアナウンス。そして音楽。いきなり「This is me」が流れます。

あわてて日本語訳の歌詞を印刷して、5時間目の最初は動画鑑賞です。

「こんなふうに生きたいね」

とつぶやいて、授業を再開です。

しかしあれやこれやとネタがある忙しい職場だな(笑)。

てことで、労働者の権利を行使して、夜の仕事に向かいます。

今日は先週やり残した学生さんの続きから。中身は「性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応の実施等について」にまつわる話です。おそらくいろいろ調べられたんでしょうね。テキストの丸写しではない内容でした。

せっかくなので、リアクションペーパーにあった性感染症がらみの話から、日本における性教育が「純潔教育」であることへの批判をひとこと。

そして最終章「多様な背景を持つ児童生徒への生徒指導」です。

この章、ひとことで言うと「altな章」です。なんか、「その他」すべてを詰め込んでいる感じです。まとめる学生さん、たいへんです。これを項目のみにてきれいにまとめられました。まぁこの章を見ると、「たいへんな現状やなぁ」となります。が、別にたいへんな状況は今にはじまったわけではないです。実はかつてからある。それに着目するようになっただけのことです。と同時に、きちんと章を立ててないから、不十分な記述がいっぱいあります。なので

「例えば外国人の生徒については、法律の知識も必要になるよ。それをひとりの教員がすべてやるのはすごく困難だからね。人権教育研究会なんかとつながって、いろんな情報を仕入れることが大切だね」

と、ひとこと補足。

さて、あと50分。「みんなの学校」の上映です。

ここまでは、ところどころにわたしの経験談を入れながらも、テキストを使って「机上の話」をしてきました。でも、ここからは動画を使いながら、実戦を見てもらいます。時間もないことだから、あまりコメントは入れません。が、これをテキストと照らしあわせながら見れば、具体的になにをどうしているのかは、自ずと浮かびあがってきます。

てことで、夜の仕事終了。

その後、おととし担当した学生さんと駅前で呑みましょう。

まぁいろいろ悩みを聞かせてもらって、あれやこれやと話をして、10時前になりました。いかんいかん。帰らなくちゃ。

まぁ初心者以前だからなぁ

ようやくきた金曜日です。久しぶりにバイク出勤です。が、なんかエンジンの感じがイマイチです。濃すぎるのか?あと、イマイチ乗れている感じがしません。切れ味が悪い。まぁ、これくらいの方が安全かもしれません。

立番からの1時間目。ターゲットの子らに少しかまうなど。かまうとそれなりに反応が返ってくるからおもしろい。まぁ嫌な仕事なわけじゃないです。単に仕事が嫌なだけです。それにしても、最近ずっとこんなんばかりです。そうとう疲れてるし、疲れがとれてないんでしょうね。

まぁでも今日は代講が入ってないからちょっとは楽です。てのもおかしな話だな。

用事で図書館に行こうとすると、生徒に捕まりました。なんでもインタビューしたいんだとか。総合的な探究の時間ですね。なにがしたいんだろう。さらに図書館に行くと、他の生徒に捕まりました。インタビューしたいんだとか。図書館から帰り際、またまた別の生徒に捕まりました。なにするかなぁ。

てことで、最後に捕まった生徒からインタビューを受けました。一番目の質問が「座右の銘」とかいわれて、そんなのあったかなと。まぁでも「うちのガッコのいいところ」と言われたので「多様であること」と答えておきました。

インタビューも終わったので、今残っている仕事のうちのちょっとめんどくさい事務仕事をしますか。まぁとにかくやっている最中に、そろそろお昼ごはんだなと。この事務仕事が終わったら食べようかと思った瞬間、昼休みしょっぱなに会議があることを思い出しました。なので、あわてておべんとを暖めて、かき込みはじめると内線電話が鳴ったりして、どうなるかと。なんとかかきこんで、会議に参加。帰ってきたら「中庭コンサート」です。今日は合唱部。人数も少ないし地味なんだけど、けっこうたくさん聞きに来てくれたり。たぶん盛りあげに来てくれていますね。優しい子らです。コンサートもまた相互行為であることを教えられます。そしてその相互行為は「青春」という共通項によって成し遂げられているような気がします。あらためて「高校教員の仕事は、生徒たちの青春につきあうこと」なんだなと思います。

中庭コンサートが終わったら昼休み終了のチャイムが鳴ります。おべんと食べておいてよかった。5時間目の授業では、なぜかバイクの話で盛りあがるなど。

6時間目、事務仕事の続きをしていたら、またまたインタビューです。どうやら、うちのガッコの歴史を調べたいようです。ただ、できた当時のことは知らんがな(笑)。

そんな中、体育祭のマスゲームのことについて質問したグループがありました。

「マスゲーム、どう思いますか?」

「わたしは団体で動きをそろえることが嫌いなので、あまり好きではないんです」

「じゃぁ、ない方がいいと思いますか?」

えらい単純やな。

「そうは思いません。うちの卒業生たちは卒業して何年経っても、音楽を聴いた瞬間に身体が動きます。それをアイデンティティと考えるのであれば、それはそれでありだと思っています」

「じゃぁあったほうがいいと思いますか?」

「いや、それほどでもないかな。まぁどうでもいいかな」

「じゃぁ、ない方がいいと思いますか?」

こいつら二択かよ。

「あのね。あのマスゲームは、うちのガッコができたときからあるの。それってすごいことなの。なぜなら、あることを続けようとするなら、それは教員だけではできないことなんです。生徒たちもさまざまな要因はあるにしろ、それを続けることに協力をしている。だから続くんです。そしてそうやって続けるってことはすごいことなんです。わたし個人としてはどうでもいいことです。でも、続けているってことはすごいことなんです」

意味、わかったかなぁ。アンケートをとっているんじゃなくてインタビューをしているんですよね。そのことがわかるかどうか。なので最後に

「わたしの専門は社会学でね。インタビュー調査をしているんです。インタビューというのは、◯×ではないことを聞くんです。そして、とてもあいまいな、◯とも×ともつかない言葉からさまざまな意味を見つけていくんです」

この意味もわかったかなぁ。まぁ月曜日に教科担当に伝えておこうかな。教科担当も総合的な探究の時間の専門じゃないからね。

で、掃除カントク。

ふと「わたしがいなくなったらちょっと寂しい?」

と生徒に聞くと

「あたりまえじゃないですか!」

といわれて、生きていてもいいんだと少し思ったり。

帰りは再びバイクです。もちろん、72kmくらいしか走ってないけど給油。5Lばっかで終わったから、だいたい14km/Lですね。こんなもんか。そのままどこかに走りに行こうかと思ったけど、なんとなくやんぺ。シューズを履き替えて走りに行きました。

今日も前半3kmが登りのコースです。約1ヶ月ぶりです。水曜日がキツかったので、今日はゆっくり走ることにしました。それでも最初の1kmのコールが6分オーバーです。まぁそのまま登り区間を登っていきます。ペースはキープ。そして下り区間に入ります。うーん、足に来る。あらためて下りが苦手なことがわかります。おそらく今の軽い筋肉痛の状態も、水曜日の下りで飛ばしすぎたのが原因ですね。あとは筋力不足かな。結果、6.5kmを39分33秒で、アベレージが6分03秒でした。スプリットは6分20秒→5分59秒→5分55秒→5分46秒→6分01秒→6分11秒でした。登りでペースが上がっていますね。そこからの下り区間でペースが上がったけど、平坦路がキツかったってことです。それでもまぁまぁいい感じかな。

さぁ、あとはストレッチしてお風呂からのビールですね。今週もやっと終わりました。

ドキドキ

今日は午前も午後も出張です。なので、朝は少しゆっくり。そして午前の出張先へ向かいます。ひたすら坂を登って、ようやく到着。

今年度初の会議なので、まずは参加者の自己紹介からです。が、今回はみなさんロングバージョンのようです。自分の出身や子どもの頃の経験などを話されます。こんな自己紹介ができる会議はいいですね。そして、今年度の活動についてあれこれ。なので、わたしもいろいろ提起してみました。

ここ、川をはさんだ向かい側に大きな大学があります。昔からそこの学生さんにかかわってほしいと思ってました。が、なかなか関係がつくれませんでした。理由はふたつです。ひとつは大学教員との間にルートがないこと。もうひとつは「こちら側」に切実なニーズがない(ように思われる)ことです。てか、そういうことを考えてないんでしょうね。まぁ、つまりニーズがないってことか。大阪なんかだと、大学と連携してるところは山のようにあるんですねどね。なので、そんな問題提起。すると関心を持ってくれたみたいなので、よかったんだけど、つながりをつくるのはわたしの役になるので、それはそれで仕事が増えました。やれやれ。

で、お昼をはさんで、午後の会議。いろんな話の中でこの間の阿久澤さんの話にまつわって「なぜ部落はこわいと思われるのか」という話題が出てきました。と、ある方が「運動団体」と言ったので、やはりそういう考えなのかと。『「同和はこわい」考』の頃から変わってないですね。てか、そういう発想は部落の側に原因を求めるものです。が、大切なのは、「なぜこわいと思うのか」というように、「こちら側」にその原因を求めなきゃならない。それが「差別する側の研究」なわけです。それが届いてない。それくらいに、人権教育を担当する教員に「差別される側」について考えるクセが染みついてるってことですね。

さらにもうひとつ。日本語指導が必要な生徒についての話がようやくガチでできるようになって、それはそれでよかったのですが、ある教員が「政府や企業がやるべきで、自分たちに仕事を押しつけすぎ」とか言いはじめて、ブチ切れました。

言ってることは、それはそのとおりです。そんなことは誰もがわかっている。が、ここで話すことではない。それをさも「自分は知っている」かのように話をしたので「うるさい」と怒鳴ってしまいました。てか、ずっと本店にそうしたことを提起し続けてきてるわたしを前によく言うわ。まぁでも、その後少し建設的な話ができたので、それはそれでよかったかな。

で、会議が終わったら大阪へ。

今日はJWLIの新代表が関西に来られてるということで食事会です。実は参加するかどうするかメッチャ悩んだけど、参加することにしました。さて、みなさん、わたしに対してどういう反応をされるのか。

会場に到着して、まずはごあいさつ。しばらくするとらぎちゃんが来たのでホッとするなど。

まぁそれはそれとして、ほんとうになにもない。この日も感じたけど、不思議な空間ですね。まぁそういう空間に身をおいてるから、トランスヘイトを感じないのかな。それでもやはり緊張しながらの2時間を楽しく過ごしました。

その後、らぎちゃんに誘われて、新大阪でクールダウン。

「緊張したねー」

「緊張しましたねー」

「そう言えば、誰も家族の話とか生活の話をしなかったね」

「そう言えばそうですね」

みなさん、今やってること、これからやろうとしていること、やりたいことを話しておられました。たしかに緊張したけど、ほんとうにいい時間でした。こんな人々のひとりに加えてもらえてるんだなぁ。

今日までがんばる→プロパガンダ

朝、思ったほど不調ではありません。もちろん好調ではないですが。

とりま出勤。今日は「待機」なので、そのまま職員室にいましょう。

そして授業はテスト返しです。

「何点台からいく?」

はじめはわけがわからない質問ですが、○を重ねると意味がわかってきます。すると何点台からオープンにしたらいいかもわかってきます。

「10点台!」

「まだ早いな」

というやりとりで煽ります。

低い点数がオープンになると、阿鼻叫喚というやつです。そしてテストを返すと、悲喜こもごもというやつです。まぁ、こんなのを飽きずに毎回繰り返してくれるのが高校生というやつです。

こんなのを午前に3回繰り返して、荷揚げからのおべんとです。あまり時間がないけど、少し横になろうかと思ったら、紙の箱を持ってきてドカンドカンと置きはじめたので、寝るのは断念。紙を持ってきてくれるのは助かるけどね。

5時間目はさすがに眠い。まぁ生徒も眠いか。

6時間目の教科会議は相変わらずです。掃除カントクをさっくりこなして、脱出です。

今日の夜の仕事のテーマは「チーム学校」です。

いつ頃だったっけ。「チーム学校」とか「学校をプラットフォームにする」とか言いはじめたの。まぁすべてを学校に押しつけてきたからこそ、さまざまな人々が連携していこうって話ではありますが、もやりますね。システムをつくると、必ずと言っていいほどシステムから漏れる子どもが出てきます。そしてシステムを完璧にすればするほど、漏れた子どもがわからなくなる。

「学校にはすべての子どもが在籍してる」

という文言が出てきたときに

「これはほんとうか?不就学って問題があるんだよ。例えば外国籍の子どもね。日本国籍の子どもの場合「就学通知」が行くけど、外国籍子どもの場合は「就学案内」がいく。つまり「子どもさんを通わせてもらってもいいですよ」って話です。だから、さまざまな事情で通わせない親もいる。そんな中、例えば可児市では教育委員会がすべての外国籍の子どもの家をまわって「通学させてください」ってやって、不就学児童をゼロにした。そこまでやって、はじめて「すべての子どもが在籍してる」って言えるんです」

とコメント。

いちいちツッコむのもあれやなぁと思うけど、テキストにはそういう「脇の甘さ」があるんですよね。だから、そこを指摘する。まぁこんなことやってたら「正規の人々」からは嫌われるだけだろうけど、それがわたしの仕事なんだろうな。

ということで、今日はいつになく力が入ってしまった夜の仕事でした。

教室から出たら、一昨年担当した学生さんがおられて

「話を聞いてもらえますか?」

とのことで、しばし相談に乗るなど。

帰りの電車は「立ち」だけど、ようやくきつかった先週からの1週間を走りきった気がしました。

家に帰ってビールを呑んで寝ようかなと思いながら「クレイジー・ジャーニー」を見ていたら、突然のJアラートです。その前にテレビでK田が「改憲がなんちゃら」とか言ってたから、これは明らかにセットやな。しかし、事前に「衛星」って話をしてて、しかも沖縄が対象地域なのに全国でしつこくやるのは、明らかにマスコミを使った「情報操作」ですね。やり方が露骨やな。

延々とやってるので、テレビを消して寝ましょうか。

メンタルに悪いけど

今日は試験の2日目です。まぁでも、朝は立番からはじまります。

それにしても、立番をしてると職朝には出られません。てか、家のセクションはチーフ以外は年間通して職朝に出られません。それでも仕事はできるし、なんなら一番行事関連に関連があるのに、なにごともなく仕事はまわります。

ちなみに、職朝の時に

「母の逝去に際して」

みたいな話を言うのが恒例になっていますが、わたしは職朝に出てられないので話してません。それでもなにごともなく仕事はまわります。

てことは、結論は

「職朝、いらなくね?」

って話です。仮に、職朝が必要であれば、わたしがいるセクションも出られるようにしなきゃならないし、それがなくてもいいなら、職朝は全員が参加しなくてもいいわけで、それならいらないだろうと。

まぁたぶん、みんなそろって「おはようございます」と言いたいだけなんだろうけど、それならますますいらないだろうと。

まぁそんな話をしながら立番して、朝の貴重な時間をムダ遣いです。

で、1・2と連続試験カントクです。ちなみに、ふたつとも担当してるクラスです。片方のクラスに入った瞬間

「よし!」

というつぶやきが聞こえてきたので

「なにが「よし」やねん!」

とツッコんでおきました。まぁでも、嫌われてはいないのかな。

試験カントクが終わったら、速やかに採点の祭典開始です。昨日ふたクラス分返ってきたけど、出張があったから触りもできてません。採点をはじめてしばらくしたら、試験の巡回です。巡回が終わったら、再び採点です。

と、事務から電話。書類を持ってきてほしいと。

採点してる最中に別の用事が入ると、かなりストレスです。が、しかたないです。採点を中断して、書類を持っていくと、定額減税の話でした。これは事務もメッチャストレスやろな。なんでアホなことを考えるんだ?てか、減税額を明記しろとか、アホの極みでしかありません。どれだけそれで仕事が増えるかわかってるのかと思うけど、絶対わかってないよな。

そんな話をして、採点に復帰です。

昼をまわったところで、とりまひとクラス終わったのでおべんとです。が、おべんと食べながら、某在日外国人教育関係のメールのやりとりと書類の作成です。それを送って、再び採点の祭典復帰です。

なんとかもうひとクラス採点を終えて、残り1時間ちょい。3クラス目はどこまでいけるか?とりま、半分まではやってしまいたいので、速やかに採点モードに入ろうと思ったのですが、その前にメールチェックかな。

と、悩ましいメールがいくつか入ってます。これはどうしようもないです。とにかく憂いを残しながら採点復帰です。

とにかくガツガツ採点したら、なんとか第1観点分は採点できました。ここでタイムアップですね。

そのまま帰宅。そしてPCに火を入れて、zoom inです。今日は4人のおべんきょ会です。ちなみに、わたし以外の人はペーパーを出しておられますが、わたしは余裕がなくて出してません。どころか、読みもしてないです。なので、しばしみなさんの話を聞かせてもらいました。

が、だんだん脳みそがモードに入ってきました。ちょうど夜の仕事でやってることと関連がある感じなので、その側面で少し絡んでみたり。そしたら、だんだんペースがつかめてきて、いつの間にか言いたい放題言ってました。すんません。

そんなこんなで、7時半までおべんきょ会をやって、今日一日のスケジュールが終了です。

と思って、寝る前にPCをシャットダウンすべく、その前にメールチェックしたら、またまた悩ましいメールが…。

てか、なんでわたしのところに悩ましいメールがくるんだろ。なんの権力もない、単なるヒラ教員なのにね。疲れた身体に悩ましいメールはメンタルに悪いです。でも、こういったメールが来るのは、なんの権力もない単なるヒラ教員だからか。選んでもらえるのはいいことなのかも…。

「頼れる人が他に誰もいないんです」だな。

やはりモヤモヤ

朝起きると、なんとなく身体が重いです。土日の不摂生が、まだ残ってますね。まぁとにかく出勤です。

今日は午後から出張です。なので、11時半には職場を出なきゃなりません。そのことに気づいたのは立番の最中です。この30分は痛い。なにせ雑務をする時間が2時間半か3時間かは大きいです。しかも、立番の最中に書類がひとつやってきました。性格的にはすぐにやりたいのですが、果たして今日できるかどうか。

立番が終わったら。速やかに某excelファイルをオープン。が、息が止まりました。なぜに2023年11月のデータにもどってる?昨日開いて保存したのに。どうもsynology driveのシステムが書きもどしたみたいです。でも、どこからこんな古いデータを持ってきたんだ?意味がわかりません。どこかのキャッシュに入ってたのか?はたまた、ファイルを開いた状態で、windowsが勝手にupdateをはじめて再起動して、ややこしいことになったのか?それにしても、だからといって半年前のファイルで上書きはわけがわかりません。なんしか、かなり注意深く扱わなきゃならんみたいです。しかし、信頼性が地に落ちるな。

ということで、書籍化ファイルをチェックしたけど、こちらは大丈夫なようです。が、バックアップをとらないと不安ですね。

まぁしかたない。某ファイルを可能な限り復旧しましょう。しかし、いろんな履歴が飛んだのは痛いな。

とにかくできるところまでやったら、お次は別のexcelファイルの作成です。こちらはメッチャめんどくさい計算をしなきゃならんのですが、まぁそれはそれです。とりま、つくりましょう。ちなみに、都合3つつくらなきゃならんのですが、基本的にやることは同じなので、使いまわしをしながら3つつくりました。

その最中に試験の巡回も行かなきゃなりません。やれやれ。そうだ、出張届けを出さなきゃ。それにあわせて試験の受けとりです。

そして、立番中にもらった書類の作成。なんとか出せました。と、メールが来ています。えーと、そいつへの返事をして…。これを転送しなきゃ…。

タイムアップです。あとは家に帰ってからかな(笑)。

ということで出張先に向かいましょう。

今日は某人権教育研究会の、いわば総会です。役員のメンバーが変更になってます。そうか、会長と顧問が変わったか。時代ですね。

と、Aっちゃんが来ました。来たのかよ(笑)。隣同士で座りましょう。

やがて開会。本店のエライ人の話のあと、年度当初の「仁義切り」です。まぁいろいろツッコミどころ満載です。例えば

「外国人生徒が日本の言葉や文化に馴染めず、中途退学や不登校になる」

とか書いてあります。これだと、外国人生徒の問題になります。ちゃうやろと。日本(の学校)が多文化化してないからやろと。でもあまり噛みつくのはやめようかな。てか、発言機会をくれませんでした(笑)。

わたし、前科モンやしな(笑)。

そして小・中・高のレポートです。

まずは小学校のレポート。うーん、まぁ厳しい家庭状況の中で生きてきた子へのていねいなかかわりであることはわかります。が、あくまでもその子を病理と捉え、「正常」へと「矯正」していく感が漂いまくりです。まぁ、どうすりゃええねんと言われたら、別に答えがあるわけじゃないのですが、やはりモヤモヤします。

そして中学校のレポート。トランスへのかかわりです。出た(笑)。まぁ一生懸命やってはるのはわかるし、生徒の願いをできるだけ叶えようというのも伝わってきます。ただ、イマイチです。てか、伝わってくる子どもの姿がイマイチです。阿久澤さんがかつて言ってた名言

「ジェンダーは人との関係だなって、あらためて思った」

が伝わってこないです。

ちなみに、「学校体制として変わったことは?」と質問したら「制服を変えた」と、これまた教科書通りの答えが返ってきて苦笑するなど。まぁでもマウントとるのはイヤなので、おとなしくしておきました。

と、Aっちゃんが

「いつきさんのことを知らないんですかねぇ」

って言うので

「知らんやろ(笑)」

と答えておきました。たぶん、わたしなんかには関心がないです。

で、高校のレポート。まぁしんどい状況の子にきっちりつきあってはります。子どもだけじゃなくて親もしんどい人のようで、親にもつきあってはります。教員の仕事・学校の仕事って、なんやろなと思います。そして外部ともうまく連携しておられます。まぁ、それはそれでいいんですが…。

無責任だけど、「放り出す」のはアカンのかなぁ。もちろんとことん放り出すんじゃないけど、「放り出す」。まぁ具体的にはJCILにつなぐって話なんですけどね。まぁでもたいへんか。

そんなこんなで出張はおしまい。疲れた。

家に帰って、しばし某excelファイルの復旧をして、ちょっと走ろうかなと。

19時くらいにスタートしました。インターバルをやろうかと思ったけど、涼しくて気持ちいいので、いつもの6km+1kmのコースを気持ちよく走ることにしました。1kmのコールが6分を切ったので、可能ならタイムを少しずつあげてみようかと思ってラン。

結果、7kmを40分05秒でアベレージは5分42秒でした。スプリットは5分54秒→5分50秒→5分44秒→5分42秒→5分39秒→5分24秒→5分37秒で、少しずつ上がり傾向で、いい感じです。気持ちよかったな。

あとはシャワーからのビールで1日が終わりますね。